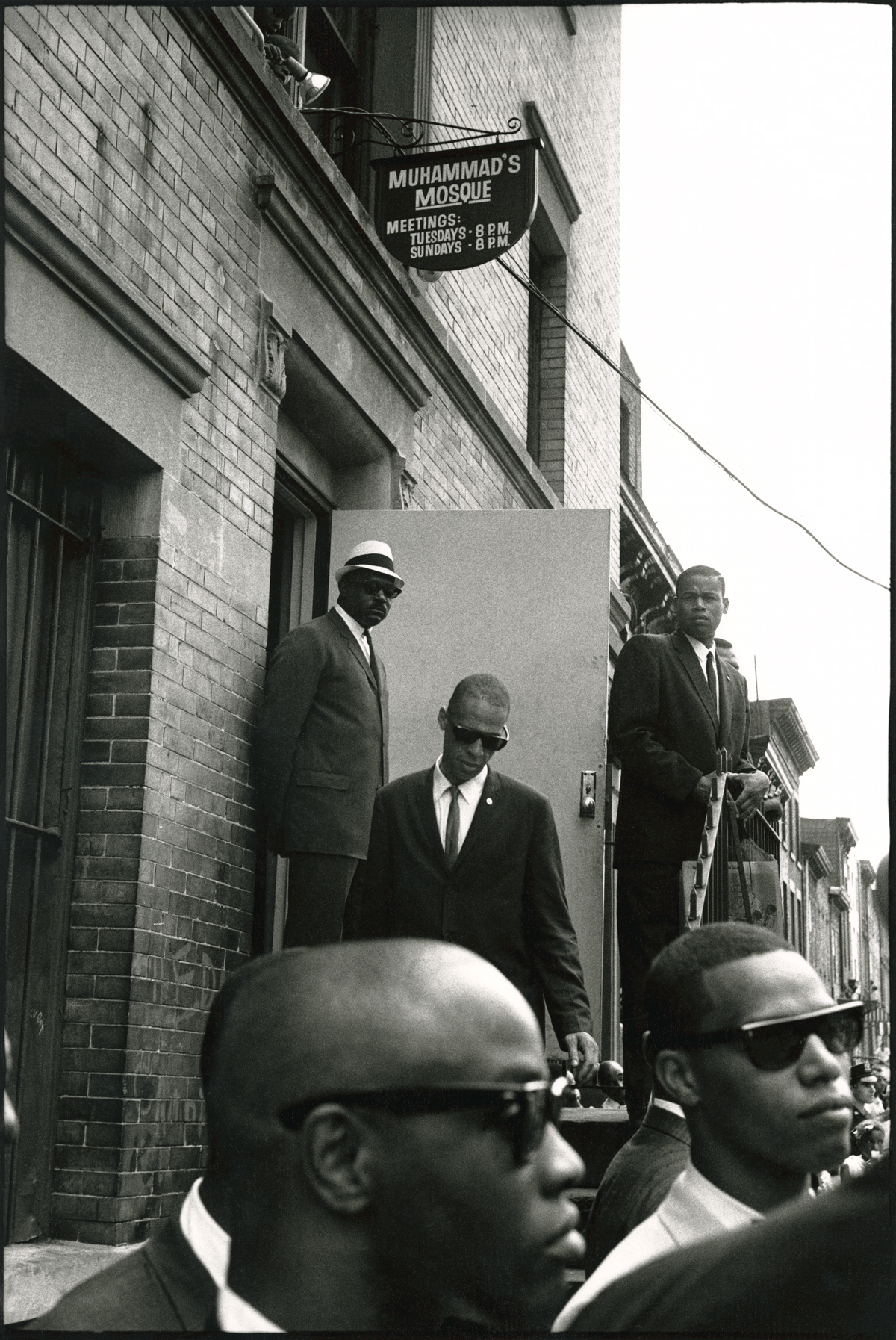

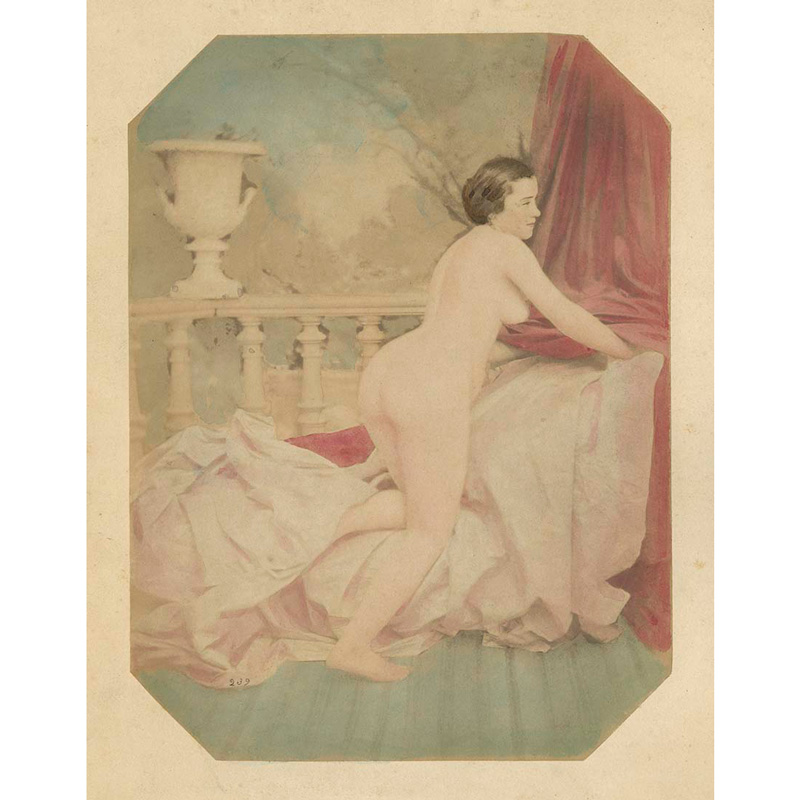

L’œuvre du mois de février

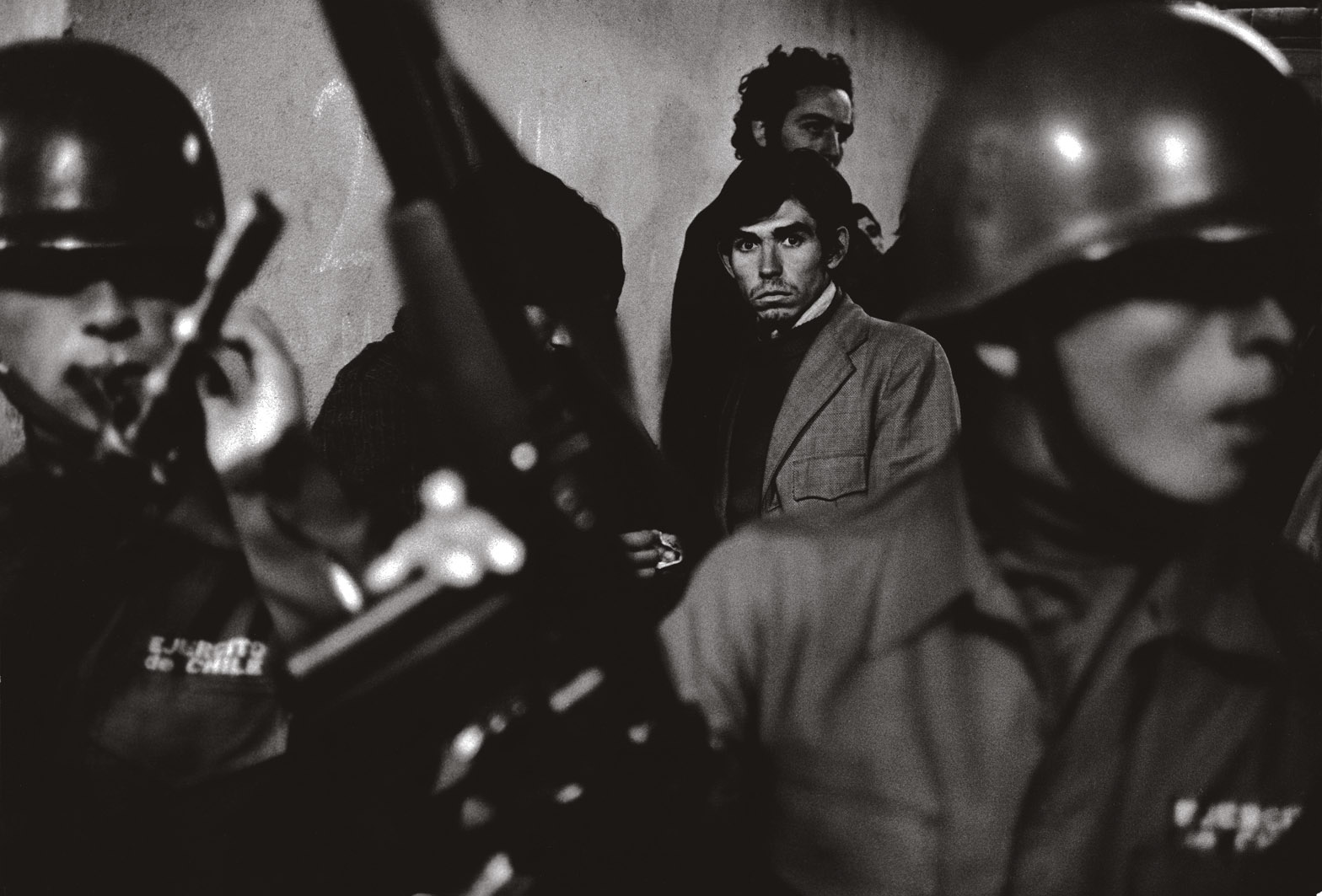

Cadrage serré, couleurs denses, lumière intense modulant les formes, tirage carré de grande dimension… autant de caractéristiques qui participent à l’expression esthétique de cette photographie sans divulguer beaucoup de son sujet.

.jpg)